镗钯(Tāng Bǎ)——明代抗倭利器与现代科技传承

一、历史兵器:镗钯

1. 起源与功能

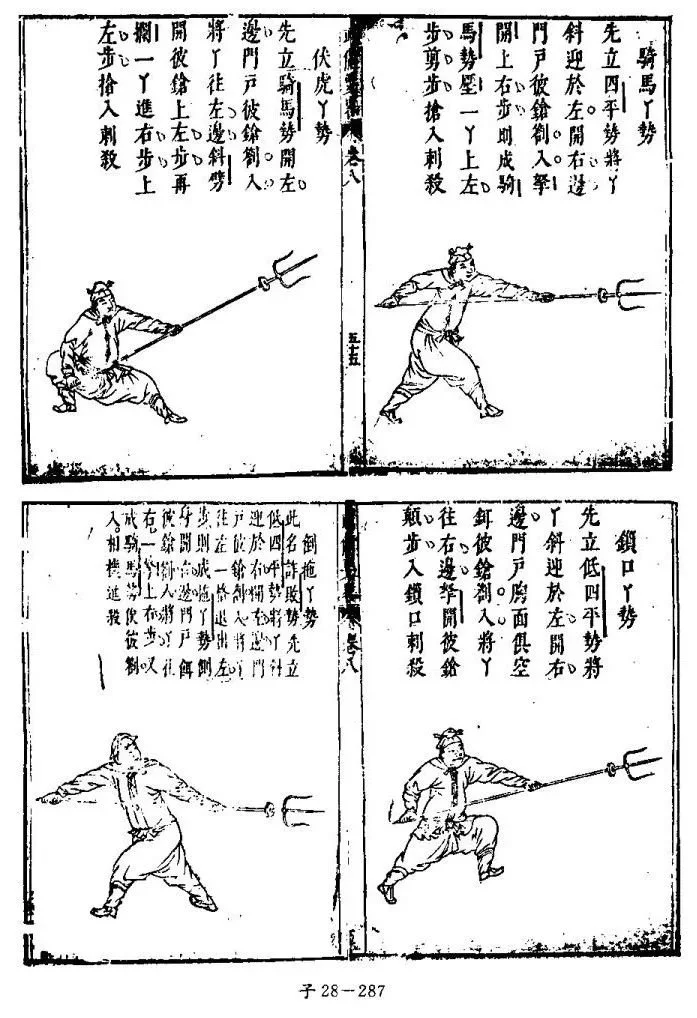

镗钯诞生于明代嘉靖年间(16世纪中叶),是为应对倭寇侵袭而设计的复合长兵器。抗倭名将戚继光在《纪效新书》中对其进行了系统性改良,融合了镗(月牙铲)的劈砍功能与钯(钉耙)的勾拉特性,形成独特的三叉刃结构。其全长约2.5米,兼具以下功能:

攻击:中锋尖锐可刺击,两侧弯刃可劈砍、勾拉敌方兵器或盾牌。

防御:对称弯股能格挡倭刀劈砍,化解日本武士刀的速度优势。

2. 形制与战术

三叉设计:主刃两侧延伸的弯股可造成撕裂伤,并有效卡锁敌方兵器。

战场应用:作为步兵方阵核心武器,与藤牌手(盾牌兵)、火铳队协同作战,形成"远攻近防"的立体战术体系。戚继光在浙江、福建抗倭时,镗钯兵常列于阵前,专克倭寇的野太刀冲锋。

3. 文化影响

地名遗存:成都镗钯街即因明代大慈寺武僧在此存放兵器得名,见证冷兵器时代的军事记忆。

后世演变:清代演变为凤翅镋等仪仗器械,装饰性增强;现代甲胄复原与武术研究中,镗钯的实战技法常被重现。

二、现代科技:成都"镗钯"机器人

2025年成都世界运动会将亮相一款同名机器人 "镗钯",其设计灵感源于历史兵器,象征传统与未来的碰撞:

功能隐喻:延续"攻防一体"理念,或具备竞技辅助、安防巡检等复合功能。

文化符号:通过科技重构历史IP,展现成都"创新守正"的城市精神。

三、镗钯的历史意义

作为明代军工智慧的结晶,镗钯体现了模块化设计与战术适应性:

其结构可拆卸为短兵(如拆分两侧弯股作双短钯),适应不同战场需求。

戚继光将其纳入"鸳鸯阵"体系,成为东亚冷兵器史上体系化对抗倭刀的典范。

注:现代武术中,镗钯技法仍存于福建、广东,浙江等地的传统器械套路,但实战用法多已失传。

新书推荐

吴明杰博士四十年经验专著《内在之道》中文版,今年七月在国内出版, 请各位专家同道和养生爱好者共享中医文化盛宴!

凤阳门中医提倡

七分养三分治

仁心仁术, 精益求精,

终生学习, 终生奉献!

本书是吴明杰行医四十年的精华集合,请大家积极在评论区留言,说出自己养生的问题,分享自己的养生经验,我们会选出幸运读者赠送本书。

此外,本书可以以96元的价格购买,扫码支付并备注您的姓名、电话和收货地址即可。