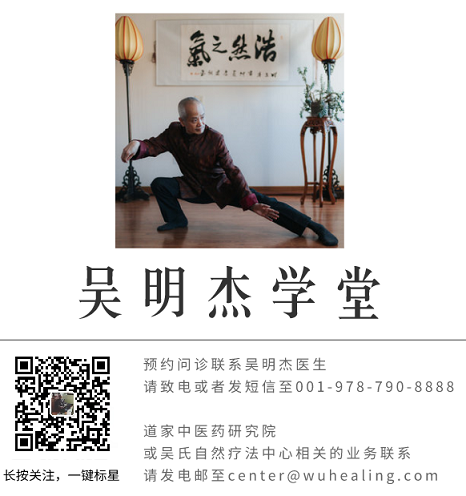

人生的第一课题——国医名师吴明杰关于“ 我是谁” 的思考

关于人生第一大课题,不同哲学和思想体系有不同解读,但从人类普遍的生存困境和终极追求来看,可以归结为:

「认识自己,并找到与世界相处的方式」

——这既是起点,也是终点。

为什么这是第一大课题?

1. 自我认知是一切的基础

古希腊德尔斐神庙铭文“认识你自己”点明:所有选择、价值观、幸福感的根源都建立在对“我是谁”的理解上。若不了解自己的本质需求、恐惧和潜能,外界目标(财富、地位、关系)终将虚浮。

2. 与世界的关系决定生存状态

无论是儒家“修身齐家治国平天下”的推己及人,道家“天人合一”的顺应自然,还是佛教“缘起性空”的超越执着,本质都在处理自我与外界的矛盾。平衡个体性与社会性、自由与责任、索取与奉献,是终身修炼。

3. 它涵盖所有子课题

爱情、事业、健康等问题,最终都回归到:你如何定义自我价值?能否接纳无常?是否敢于为自己选择负责?

每天可问自己的一个问题:

“今日我所行,是否更贴近我本心的样子?”(英文:Did I live closer to my true self today?)

为什么是这个问题?

· 避免迷失于惯性:日常忙碌容易让人陷入自动模式,这个问题能唤醒自我审视。

· 强调“行动”而非空想:“所行”二字督促你将价值观落地为具体选择,无论是拒绝一个违背真心的请求,还是为理想多投入一小时。

· 包容性与渐进性:不苛求巨变,只关注“更贴近”,允许试错和微小进步。

如何实践这个每日问答?

1. 睡前花5分钟复盘:记录一件当天符合本心的事(如:“拒绝了无意义的社交,留时间阅读”),再记一件偏离的事(如:“因焦虑刷了两小时短视频”)。不批判,只观察。

2. 追问深层需求:若总是偏离,问自己:“是什么在阻止我活出本心?恐惧?惯性?还是我不知道自己想要什么?”

3. 与第一课题联动:通过每日回答,逐步清晰“本心”的模样,反过来促进自我认知的深化。

不同智慧体系的呼应:

· 王阳明“心学”:每日问“言行是否合乎良知?”(“省察克治”功夫)。

· 斯多葛哲学:问“哪些在我控制之内,哪些之外?”聚焦能掌控的言行。

· 禅宗:“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”——提醒每个当下觉察本心。

最终,人生课题答案不在别处,就在每日向自己提问的回响之中。