国医名师告诉你,为什么50克枳壳行气效果更好?

枳壳,一味中药。

但如何服用?多少剂量?药效有何不同?

需要行气的时候,如何最佳。

今天,让国医名师吴明杰给大家讲讲

为什么50克枳壳行气效果更好?

1. 核心原理:量变引起质变

中药的剂量与功效关系密切。许多药物在常规剂量下表现出一种主要功效,而当剂量大幅增加时,其药力、药势乃至作用方向都可能发生改变。

常规剂量(6-15g):主要发挥“行气宽中”的作用,性质相对温和,用于调理中焦气机不畅引起的腹胀、食少等轻中度症状。好比用小棍子疏通小溪流。

大剂量(50g或以上):药力变得峻猛,从“行气”升级为“破气除痞”或“泻下通腑”。它能强力推动停滞的气机,破除顽固的积滞,对于重症的腑气不通、实邪壅塞效果显著。好比用挖掘机疏通被巨石堵塞的河道。

2. 针对的病症不同:重症需用重剂

50克的剂量绝非用于日常保健或轻微腹胀,而是针对严重的、急性的实证和闭证。

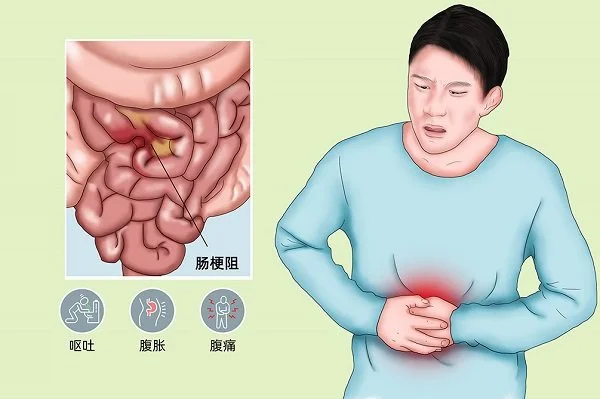

急性肠梗阻(不完全性):这是大剂量枳壳最经典的应用场景。中医称之为“阳明腑实证”或“肠结”,表现为剧烈腹痛、腹胀如鼓、便秘、呕吐。此时需要峻猛之药强力破气导滞,打通肠道。常与厚朴、大黄、芒硝等配伍(类似大承气汤的思路)。

术后肠麻痹:大型手术后,患者常出现肠道蠕动消失,排气排便困难。大剂量枳壳能强烈刺激肠道,恢复蠕动,促进恢复。

顽固性便秘:对于长期依赖泻药、气机严重壅塞的顽固性便秘,常规药量已无效,需用大剂量破开坚结。

重度胃下垂、子宫脱垂:利用枳壳“升提举陷”的现代药理研究,大剂量应用可以增强平滑肌张力,从而对内脏下垂有一定疗效。

3. 药理学的佐证

现代药理研究为枳壳的大剂量应用提供了科学依据:

对胃肠动力的双重调节:枳壳主要有效成分如辛弗林、N-甲基酪胺等,能兴奋胃肠道平滑肌,增强其收缩节律和力度,从而促进排空和蠕动。

量效关系:研究表明,枳壳对肠道的兴奋作用在一定范围内呈剂量依赖性,即剂量越大,收缩肠道的力越强。50g的剂量足以产生非常强烈的刺激效应。

4. 名医经验与临床实践

许多中医名家在治疗急危重症时都善用“大剂量”中药,这被称为“霸道”的治法(与温和的“王道”治法相对)。

国医大师王文友等名医就有重用枳实、枳壳至30-60克治疗顽固性腹胀、便秘的经验。

他们的经验证明,在辨证准确、属于实证的前提下,大剂量枳壳疗效卓著,且中病即止(一旦病情缓解,剂量会迅速下调),不会产生明显副作用。

至关重要的注意事项和禁忌

使用50克如此大的剂量,绝非盲目尝试,必须严格遵守以下原则:

1. 辨证必须准确:仅适用于身体壮实的实证、热结证。患者必须平时体质较好,此次因实邪(如食积、热结)致病。对于气虚、体弱、年老、孕妇等人群,绝对禁忌!误用会严重损耗人体正气,导致气短、乏力、甚至病情加重。

2. 必须由专业中医师指导:这是最关键的一点。医生需要根据患者的具体情况(年龄、体质、病情严重程度)来决策和配伍。自己切勿模仿!

3. 配伍至关重要:大剂量枳壳不会单独使用。常需要与其他药物配伍来协同增效或制约其偏性。

· 配补气药(如黄芪、党参):防止其破气太过而伤正气,用于虚实夹杂之证(如胃下垂)。

· 配泻下药(如大黄、芒硝):增强通腑泻下的力量,用于热结便秘。

· 配活血药:行气活血,用于气滞血瘀证。

4. 中病即止:大剂量是“攻城锤”,一旦城门(腑气)已通,症状缓解,就必须立即减量或停药,后续用更温和的药物调理,不能长期服用。

总结

总而言之,枳壳用量每剂50克是为了追求峻猛的行气破积、导滞通腑效果,主要应用于急性肠梗阻、术后肠麻痹、顽固性便秘等急重实证。

其原理是“重剂起沉疴”,通过大幅增加剂量使药效从“行气”升级为“破气”,并结合现代药理证实其强效促进肠动力的作用。然而,这是一把“双刃剑”,必须在专业中医师精确辨证、严密配伍和监控下使用,确保安全有效。普通人绝对不可自行尝试。